記者張雅筑/台中報導

人們跌倒時常會本能地以手撐地,卻可能因此造成手腕、手肘或肩膀受傷。中部就有一實例,70多歲的劉先生,熱愛騎腳踏車,3年前摔倒後以手撐地,之後手腕持續隱隱作痛。起初劉先生以為只是扭傷未積極治療導致,直到近兩個月疼痛加劇,連拿水杯、開門都感到困難,讓他決定就醫檢查。經醫師診斷,劉先生為「舟月韌帶損傷合併舟狀骨與橈骨關節炎」,所幸透過治療和復健後已漸漸康復,讓他重拾日常生活。

70多歲的劉先生,退休後最愛的運動之一就是騎腳踏車。3年前一次騎車意外摔倒時,他本能地以手撐地,殊不知這個舉動已傷害到手腕,但當下他僅感到輕微疼痛,並未特別在意。從那天後,劉先生的手腕時不時就隱隱作痛,他心想,應該只是扭傷沒好好治療導致。豈料,到了近兩個月,劉先生的手腕越來越痛,甚至痛到無法拿水杯和開門,一些日常的小動作也很難做到,生活品質嚴重受到影響,讓他決定到大醫院做詳細的檢查。

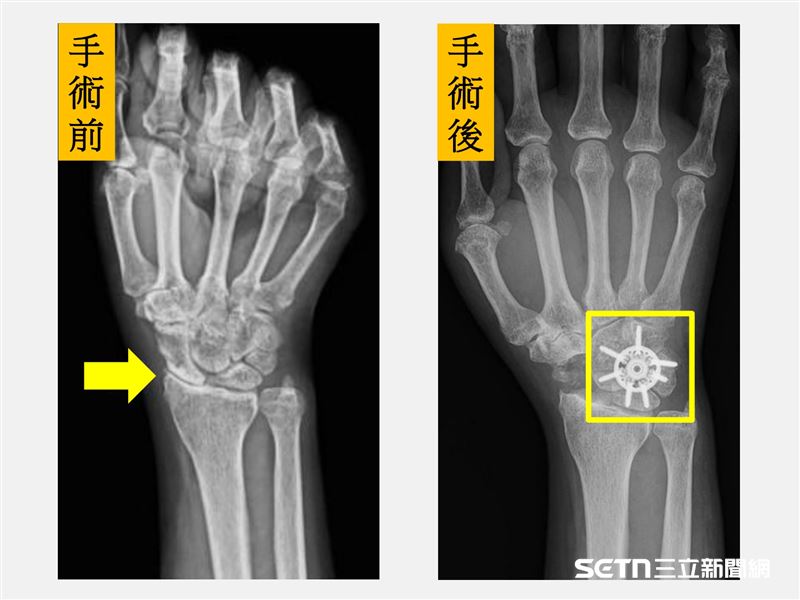

劉先生到仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)骨科陳重宇醫師門診求診,被診斷為「舟月韌帶損傷合併舟狀骨與橈骨關節炎」,醫師採用「舟狀骨切除合併四角融合術」治療,六週後就可以開始輕度活動訓練。隨著復健的進展,劉先生不僅疼痛大幅減輕,也能重新輕鬆拿水杯、轉門把,生活便利度顯著提升,他開心地說:「現在又能自己做事,真的方便多了!」

究竟什麼是「舟月韌帶損傷合併舟狀骨與橈骨關節炎(Scapholunate Advanced Collapse, SLAC)」呢?骨科醫師陳重宇解釋,這是是舟月韌帶損傷後常見的後遺症,因韌帶受損導致八塊腕骨間排列失衡,使關節承受異常壓力,軟骨逐漸磨損,最終引發退化性關節炎。常見症狀包括:手腕隱隱作痛,用力或活動時更明顯;握力下降,拿重物困難;手腕腫脹、活動度減少;嚴重時連轉水龍頭、開門都會受限。

陳重宇醫師補充,對於這類退化性病變,若藥物、護具或復健無法有效改善,就得考慮手術了。他解釋,早期病人可以透過藥物、護具或復健治療控制症狀,若病程已進入中後期,則常需手術,例如:一、「全腕關節融合術」,優點是止痛效果佳,能提供較高的穩定度與力量,但會完全失去手腕活動度,較適合勞力工作者;二、「部分腕骨融合術」,優點是能有效止痛,同時保留約八成力量與六成活動度,在功能與生活品質間取得平衡。

針對手術,陳重宇醫師表示,傳統的融合術多以鋼釘或螺釘固定,依最新研究顯示,環狀鋼板能提供更佳的初期穩定性,提高骨頭癒合成功率,並讓病人更早開始復健,降低僵硬與肌力流失的風險。至於劉先生的狀況,因為其症狀是手腕腫脹、活動受限和握力明顯下降,X光檢查顯示已進展至中後期病程,所以經醫療團隊討論後,劉先生接受「舟狀骨切除合併四角融合術(scaphoid excision and four corner fusion)」,並使用新型環狀鋼板固定,復原順利。

最後陳重宇醫師提醒,民眾若長期手腕疼痛伴隨腫脹或僵硬,切勿拖延,應該及早透過X光或核磁共振(MRI)檢查,能釐清是否為韌帶損傷或退化病變,並選擇合適治療方式。醫師語重心長呼籲,慢性手腕疼痛是身體發出的警訊,儘快就醫接受妥善治療,不僅能有效止痛,也可保留手腕功能,幫助維持良好的生活品質。