記者簡浩正/台北報導

▲高雄鳳山區一處分隔島日前疑似因為過度潮濕,出現許多菇類。(圖/記者黃啟超攝影)

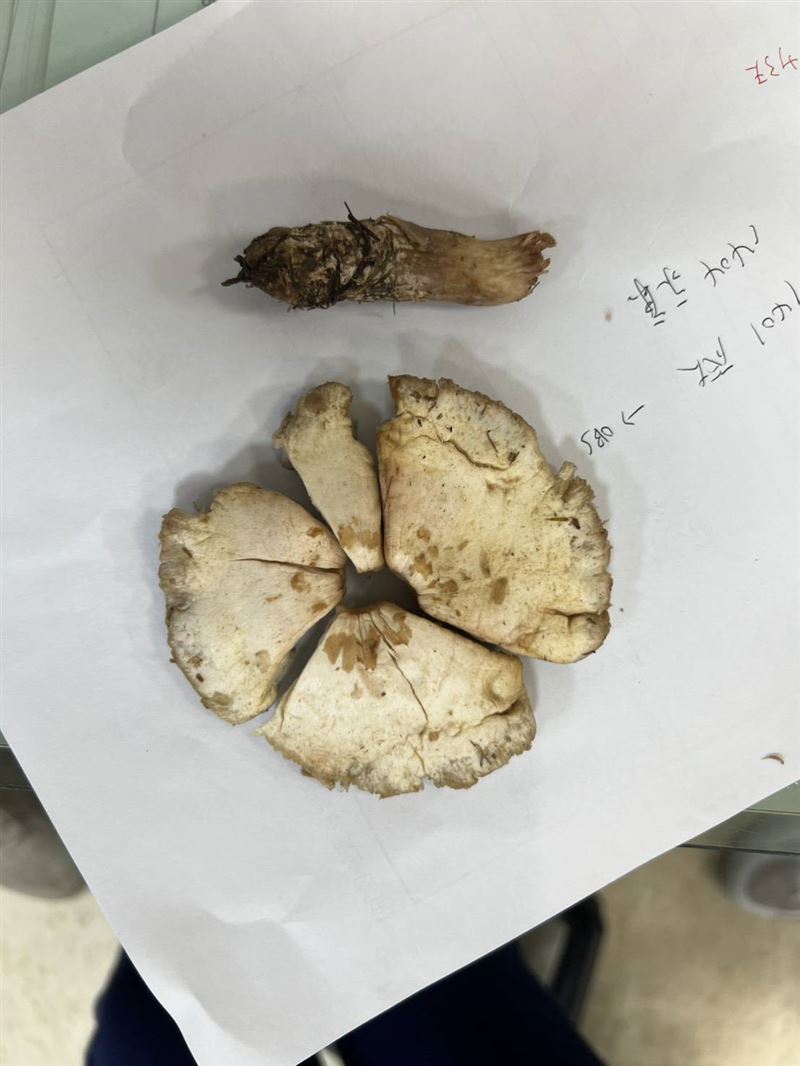

南部地區日前受天氣影響多日大雨,讓人難以忍受,高雄鳳山中央分隔島草地突然長出許多野生蕈菇,讓路過的民眾嘖嘖稱奇。不過除食藥署資料,「綠褶菇」由於與可食用的菇類外表類似,過去曾發生過中毒個案,提醒民眾不要貿然採摘並食用外,台北榮總藥物防治諮詢中心(毒物中心)也提醒,國內因誤食有毒蕈類而導致的意外中毒事件,佔所有植物及蕈類中毒案例的8%至9%,其中,外觀與可食用品種極為相似的綠褶菇(Chlorophyllum molybdites)是國內最常被誤食的有毒蕈類。

北榮今日發佈新聞資訊表示,近日隨著國內連續性的降雨與高濕度環境,多處地景出現蕈類異常茂盛生長的現象,引起社會關注。例如,高雄市鳳山區中央分隔島上大量繁殖的白色菇類,以及屏東地區民眾分享自家棗樹上突生野生木耳,顯示台灣溫暖潮濕的氣候特性,確實有利於多種蕈類的生長與繁衍。

根據北榮毒物中心1986年至2024年的統計數據,國內因誤食有毒蕈類而導致的意外中毒事件,佔所有植物及蕈類中毒案例的8%至9%。這些中毒事件多發生在每年的五月至九月,這段期間正好與交通部中央氣象署公布的雨季時間吻合。進一步觀察各地區蕈類中毒的發生機率,以台北、台中、南投、高雄及花蓮地區較為頻繁,這也與交通部中央氣象署提供的年累積雨量中位數分佈圖顯示的結果一致,證實蕈類偏好在雨季生長,因此增加了民眾誤食毒蕈的機率。

在眾多中毒原因中,以民眾自行於野外採摘,並將有毒蕈類誤認為可食用品種的情況最為普遍。其中,外觀與可食用品種極為相似的綠褶菇(Chlorophyllum molybdites)是國內最常被誤食的有毒蕈類。此外,也有相當比例的中毒個案,因未能保留剩餘的食餘檢體,以致無法確切辨識所食用的毒蕈種類。

▲綠褶菇外觀。(圖/北榮提供)

北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示,蕈類形態多變,外觀與可食用菇類相似者眾多,台灣已知的毒蕈種類亦逾六十種。坊間流傳有關毒蕈辨識的各種說法,例如「顏色鮮艷者為毒蕈」、「具有菌托或無蟲蛀者有毒」、「接觸銀器會變黑」等,實則缺乏科學依據,亦非毒蕈獨有之特徵,易造成錯誤判斷。近年來,網路平台與行動應用程式(App)紛紛提供植物與蕈類之影像辨識功能,甚至結合人工智慧與群眾資料庫進行即時判讀,對於生態教育與科學普及具有一定價值。

然而,這些辨識工具仍存在多重限制,例如照片角度、光線條件、菇體生長階段不同,皆可能導致誤判。即便是專家,也須依據完整的型態學特徵與分子鑑定資料,才能準確判定種類與毒性。因此,無論科技輔助工具多先進,皆不可作為採食野菇的安全依據。民眾切勿因好奇、誤信外觀或仰賴手機App辨識結果,而擅自採摘、烹調或食用任何不明來源的蕈類,以避免造成嚴重甚至致命的健康危害。

毒蕈的有毒成分十分複雜,且所含毒素種類通常不只一種。毒素除了存在於特定蕈類品種之外,還可能因生長環境、時間、季節等外在因素,而出現毒素種類以及含量上的變化。主要的毒素類型,依影響的器官系統可大致分為腸胃型、神經致幻型、肝損傷型、腎損傷型、肌肉毒性型及過敏溶血型等,由於毒蕈毒素通常無法經加熱烹煮去除,因此一旦食入,極有可能產生程度不一的毒性危害。以下就較重要的中毒類型、毒蕈品種、可能毒素種類以及發作時間簡要說明如下:

▲常見蕈菇中毒類型、毒蕈品種、可能毒素種類以及發作時間。(圖/北榮提供)

他說,毒蕈中毒臨床表現相當多樣,可能造成腸胃道、神經系統、肝臟、腎臟或血液系統之損傷,部分毒素潛伏期長、不僅具有延遲發作的特性,毒性亦強,且尚無特效解毒劑。因此及時辨識危險、早期處置及適當轉送,為降低重症及死亡風險的關鍵。

緊急處理原則:

1、立即停止食用並保留食物樣本

凡誤食或疑似攝入毒蕈者,應立即停止進食,並自然陰乾或冰存於冰箱妥善保存剩餘菇體、食材或現場照片,以利後續毒蕈鑑定與中毒溯源。

2、及早就醫,避免延誤觀察

凡曾食用來路不明或野外採集之菇類者,尤其是兒童、年長者與慢性病患者,更屬高風險族群,須特別警覺是否產生嚴重的症狀,以免因延遲就醫而危及性命。另外毒蕈中毒可能具潛伏期,所以不宜因初期症狀輕微或短暫緩解就掉以輕心,建議最好皆應主動就醫並接受必要的醫療監測。尤其肝損傷或腎損傷型毒蕈,常有症狀暫時緩解的「假癒期」,如延誤治療將錯失最佳醫療處置的時機。

建議立即就醫的情形包括:

1、已攝食不明毒蕈,潛伏期尚未過者

2、出現以下任一症狀:嘔吐、腹瀉、黃疸、少尿、幻覺、視覺異常、抽搐、出血、意識混亂、呼吸困難等

3、主動聯絡毒物中心,取得專業協助

北榮建議,病人評估初期即聯繫衛福部暨台北榮總毒物中心(24小時免費專業諮詢專線:02-28717121),並提供毒蕈照片、症狀與潛伏期等資訊,以有助專業醫師及諮詢師推測鑑別可能的毒素,並協助民眾就醫的醫療院所擬定最佳的治療策略。如有保留剩餘菇體,毒物中心亦可轉介專家進行品種鑑定及DNA序列鑑定。

不良行為,請勿模仿!