記者簡浩正/台北報導

糖尿病已成為新國病之一,據統計全台破250萬人罹患,約每10人就有1人,代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理,不過醫師也提醒,坊間偏方有些可能是錯誤且不實,並列出忽略產品標示等常見三大錯誤,若長期使用恐增加其他疾病風險。

根據衛福部國民健康署資料顯示,20至64 歲成人中代謝症候群盛行率約24.8%,也就是約每 4 人中就有 1 人。 此外,國際糖尿病聯盟(IDF)最新報告也指出,台灣約有259萬名成人罹患糖尿病,盛行率高達10.7%。

家醫科醫師林家揚表示,現代人因久坐、工作壓力、飲食不均與作息不正常等,代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。然而,為了維持健康體質與穩定代謝,許多人開始尋求各種「食療」來調理,例如食用苦瓜茶外,也有人嘗試肉桂粉、秋葵水、醋漬大蒜等不同民間偏方,希望促進新陳代謝調整體質。他說臨床上曾有糖友全然聽信苦瓜能控制血糖,因此每天大量食用,以為就不用進行適當運動與飲食控制,反讓血糖數值更不穩定。

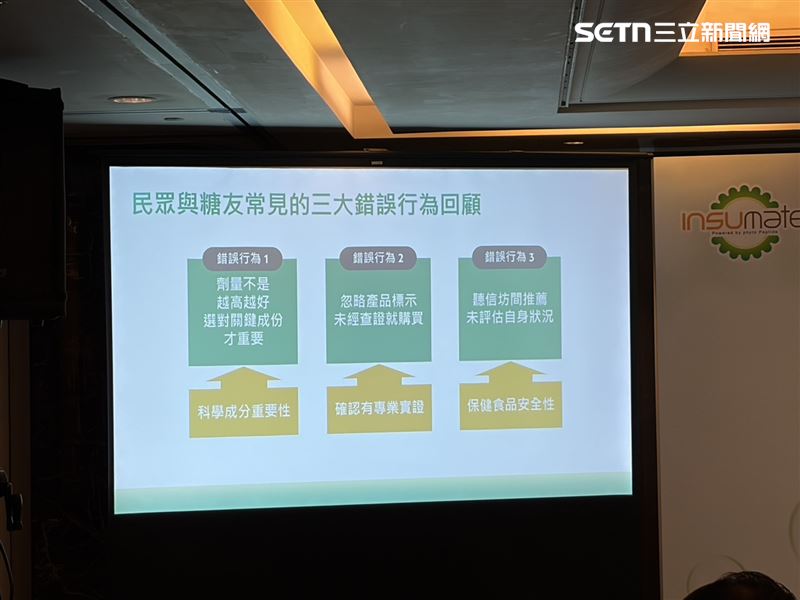

林家揚指出,診間觀察仍有不少民眾對於保健食品的選擇存在錯誤行為,長期使用不留意恐傷害身體或增加其他疾病風險:

錯誤行為一、以為保健食品屬食品就可大量服用,反成身體負擔

有不少患者因擔心藥物的附帶影響,寧願花大錢買保健食品,也不願第一時間尋求醫療協助。甚至為了攝取其中某樣營養素而過量補充,直到身體出現不適才就醫。保健食品雖屬食品,但並非「劑量越高越好」,任何營養素都要適量攝取,劑量高不等於有幫助,選對關鍵成份才重要。

錯誤行為二、忽略產品標示、未經查證就購買,傷身傷荷包

林家揚表示,有不少民眾購買保健食品時因缺乏正確選購知識,容易被市面上誇大或未經查證的「健康」宣稱所吸引 。事實上,許多標榜對「健康有益」的產品,並非都具備足夠的科學實證或認證,民眾須警惕誤購魚目混珠的商品,判斷產品是否安全,內容物成分及含量包含哪些,有無過期等。避免無形當中吃下黑心商品而不自知。

錯誤行為三、聽信朋友、坊間推薦,未考量是否適合自身情況

林家揚表示,診間常聽患者分享因朋友、家人介紹而購入不少保健食品,或是看到電視、電台廣告後就自行購買,並未考量自身身體真正需求,甚至食用根本不適合自己的保健食品。購買保健食品仍應優先考量自身的健康需求,並諮詢專業人士如醫師或營養師,以確食用的安全性與有效性。

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名提醒,民眾選擇保健食品以做為維持代謝平衡需求時,應以「科學管理」為原則,並從飲食、運動與經實證支持的輔助保健方案三方面著手,才能穩定且安全養成健康體質;並提醒挑選要明確、要科學、要認證、要科學、要認證、要適合等四口訣,做出更精準且安心的選擇。