記者簡浩正/台北報導

30歲的李小姐半年前罹患乳癌,手術後開始接受化學治療,過程中卻開始感覺手腳脹痛、麻痛的感覺,影響睡眠品質,且不適感在化療結束後持續存在,遂進行乳癌術後復健及神經傳導檢查。檢查結果為周邊神經病變,排除糖尿病、甲狀腺機能低下、腎功能障礙等危險因子後,醫師診斷李小姐有因為化學治療而引起的周邊神經病變。由於口服藥物治療效果不彰,建議以「重複性經顱磁刺激術(rTMS)」治療,在接受連續五天的一次療程後,李小姐症狀明顯改善,神經疼痛分數從78分下降至20分。

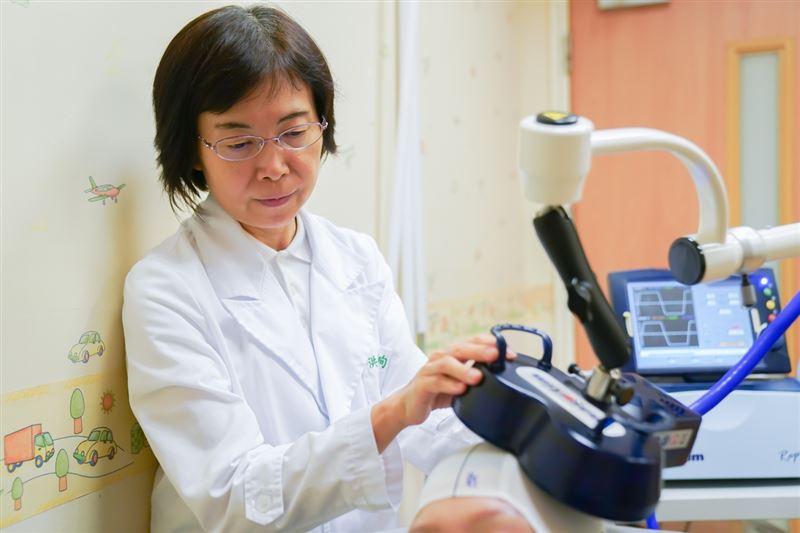

台北慈濟醫院復健科主任洪怡珣表示,化學治療引起的周邊神經病變(CIPN)是癌症治療常見的副作用之一,主要是指在接受如紫杉醇等具有神經毒性的化療藥物後,對神經細胞造成直接損傷,影響了周邊神經的功能,導致四肢出現麻木無力、異常灼熱或冰冷感、刀割或針刺等神經性疼痛,甚至影響協調與平衡。

她說,根據國內外研究顯示,大約30%到40%的患者接受這類化療藥物後會出現不同程度的周邊神經病變。大部分患者隨著化療結束,症狀會隨時間逐步改善,但也有部分患者,即使在化療結束五年後,仍持續受到到麻木、疼痛等影響,甚至可能出現症狀惡化或永久性神經損傷。

在治療上,洪怡珣說過去以非類固醇抗發炎藥等口服藥物為主,透過調節神經傳導物質、減少神經過度放電或降低疼痛訊號的感知,來緩解病患的異常感覺與疼痛症狀。若無法適應藥物引起頭暈、噁心等副作用之患者,傳統上以經皮神經電刺激將貼片貼附於皮膚表面,以低強度的電流刺激特定神經支配區域,干擾疼痛訊號的傳遞路徑,以達到緩解麻痛的效果。針對前述治療效果不佳的病人,也可考慮使用rTMS來減輕麻痛感。

洪怡珣說明,rTMS是藉由連續且規律的重複性刺激,在大腦誘發微弱電流,刺激特定腦區,以調節神經迴路的活性。衛福部於2018年通過rTMS 臨床使用於憂鬱症,近年來國內外研究亦顯示對於中風的復原或神經痛的改善也有助益。「rTMS為非侵入性治療,無需麻醉,安全性高,但近期脊髓損傷、頸部以上金屬植入、有心律調節器、癲癇史、動脈瘤者則不適用。」

不過她也提醒,常見副作用為短暫頭暈、頭痛或局部不適,多數輕微且可自行緩解,極少數可能有癲癇副作用。臨床上,治療時間每次約5至30分鐘,通常建議連續1至2週進行5至10次療程。若自覺傳統治療效果不佳,可諮詢專業評估,由醫師視其病況制定妥適療程,確保治療安全與品質。