記者簡浩正/台北報導

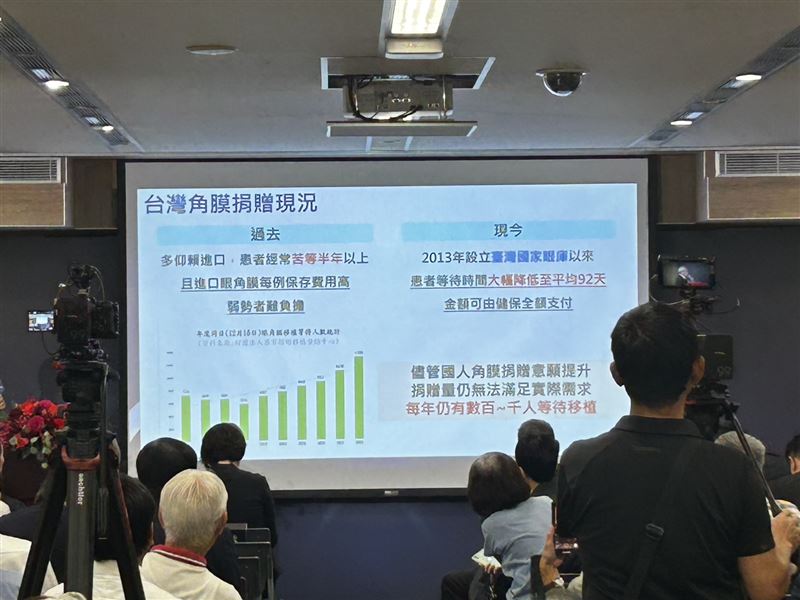

▲根據器捐中心統計,我國2023年只有682例角膜捐贈,新增移植需求數量卻超過千人,供需嚴重失衡。(圖/記者簡浩正攝影)

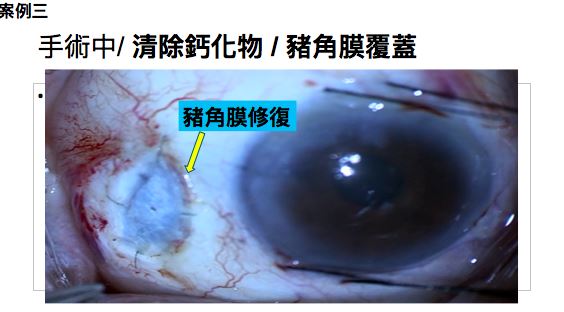

角膜失明患者逐年增加,但台灣角膜捐贈仍有未被滿足的需求。一名67歲婦人因鞏膜有刀刃狀鈣化物,2年來一眨眼就疼痛泛淚,所幸今年3月食藥署核准通過台灣自主研發的「豬角膜」,讓她終於擺脫疼痛困擾。

收治病例的高雄榮民總醫院眼科部主任陳俊良表示,這名婦人因早期眼翳手術,為避免復發而讓部分鞏膜裸露,結果因為缺氧造成鈣化累積,形成刀刃狀的鈣化物,導致鞏膜表面凸起,讓婦人每次眨眼都疼痛不堪。後經評估適合使用核准的豬角膜,因此先清除鈣化物,再利用豬角膜修補鞏膜破洞,術後3個月結膜血管覆蓋原本缺血鈣化處,婦人目前已擺脫眨眼疼痛泛淚的困擾。

▲陳俊良醫師分享角膜修復個案。(圖/記者簡浩正攝影)

他說,臨床觀察角膜平均等待時間長達3至8個月,甚至超過一年仍等不到合適供體。根據器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心統計,2023年全台僅有682例角膜捐贈,新增移植需求卻超過千人 ,供需嚴重失衡,導致部分患者錯失治療黃金期。

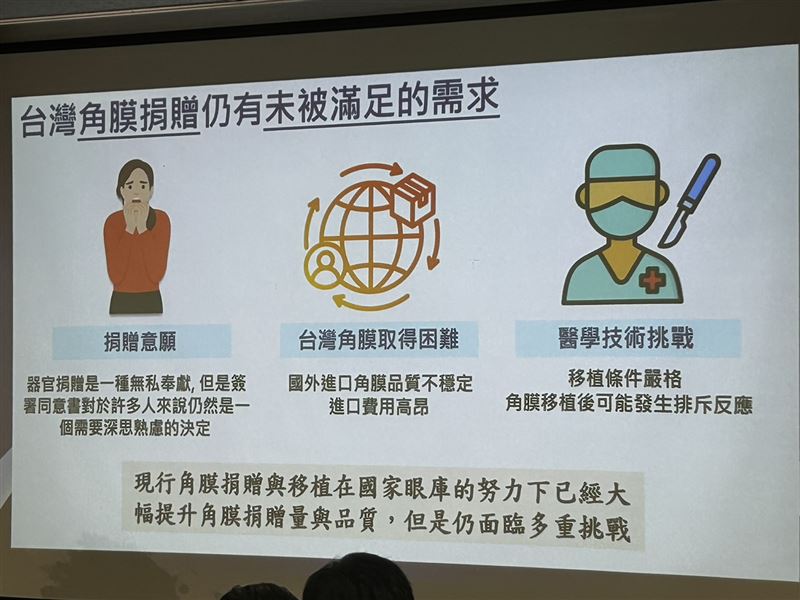

「角膜是眼睛最重要的屈光組織之一,卻也是少數無法自行再生的結構。」陳俊良指出,一旦角膜中層受損,患者多只能仰賴移植重建視力,無法單靠藥物或其他手術恢復,但台灣角膜移植一直面臨三大挑戰:需求高、來源少、風險在;牽涉捐贈意願、角膜取得困難、與醫學技術挑戰,不僅捐贈條件嚴格、保存時限短、手術難度高,術後還可能出現排斥、感染、併發青光眼或視網膜病變等風險。

▲陳俊良醫師說,台灣角膜捐贈仍有未被滿足的需求。(圖/記者簡浩正攝影)

他說,台灣過去多仰賴國外進口角膜,平均等待時間超過半年。自2013年設立國家眼庫以來,國內角膜取得與保存效率大幅改善,目前平均等待時間已降至約92天,手術費用也可由健保全額給付,大幅提升就醫可及性。即便如此,供需落差仍未解,每年仍有逾千人等待移植。有鑑於此,眼科醫界開始轉向「修復而非替換」的新治療思維,國人研發的豬角膜就是其中一項新選擇,但患者仍須經醫師評估。

陳俊良提醒,角膜是維持視力清晰的重要結構,一旦受損便無法自行修復,若延誤治療,恐導致不可逆的失明。曾有眼部外傷、感染、長期配戴隱形眼鏡等風險因素的民眾,應定期檢查視力與角膜健康,及早發現、及早介入。