記者鄭玉如/台北報導

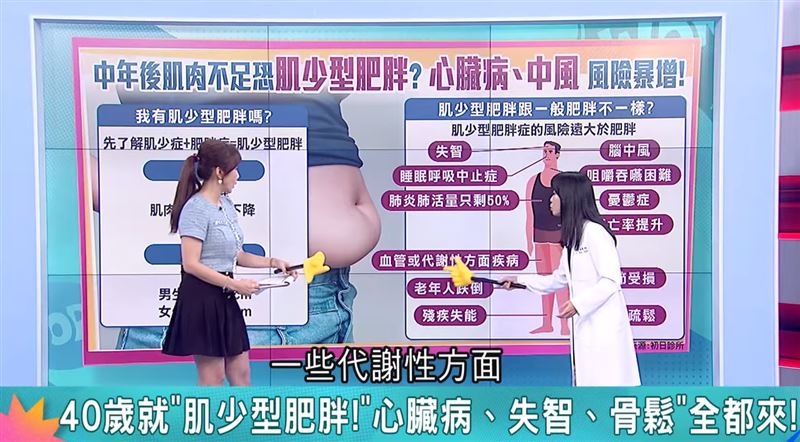

現代人久坐、少運動,恐成為「肌少型肥胖」高危族群。家醫科醫師許芷瑜指出,肌少型肥胖是一種結合「肌少症」與「肥胖」的綜合症,健康風險比一般肥胖還高,不只容易造成胰島素阻抗與慢性發炎,甚至提高代謝性、心血管疾病、失智的發生率。

許芷瑜在節目《祝你健康》表示,肌少症的特徵包括肌力下降、肌肉功能表現變差及肌肉量減少;而判定肥胖則可依BMI是否大於等於27,或腰圍是否超標(男性≥90公分、女性≥80公分)。她提醒,這兩種問題疊加,對健康造成的風險比一般肥胖更大。

許芷瑜分享案例,「肌少型肥胖」不只發生於老年人,一名40歲女性上班族發現,過去一年明顯覺得疲累,走樓梯容易喘,以為是心肺功能出問題,趕緊到醫院做檢查,但經心電圖與X光檢查皆屬正常。進一步詢問才得知,她連扭開瓶蓋都覺得吃力,推測可能與肌少症有關。

隨即替患者進行體組成檢測後發現,她的BMI為23.4,屬於正常範圍,但體脂率卻高達38%,骨骼肌質量指數僅5.5(低於5.7即屬肌少症),符合肌少型肥胖的診斷。

許芷瑜指出,根據現階段的流行病學資料,肌少型肥胖的風險比一般肥胖更高。過多脂肪堆積,尤其是異位脂肪,容易造成胰島素阻抗與慢性發炎。另外,肌肉量不足還會使血糖代謝能力下降,進一步加重胰島素阻抗,提高代謝性疾病與心血管疾病(如中風)的發生率。

許芷瑜提醒,肌少更是老年人跌倒與骨折的主要風險之一。值得注意的是,缺乏運動是肌少症的成因之一,而運動時肌肉會分泌肌動素(myokine),可促進腦源性神經營養因子,有助維持認知功能;若肌肉量過低,認知衰退及失智風險也可能因此提高。