國際中心/程正邦報導

你或許很難想像,未來進行視力檢查時,醫生除了檢查你的視力,還可能同時「預見」你罹患失智症的潛在風險。美國緬因州傑克遜實驗室(The Jackson Laboratory)近日發表一項突破性研究,發現透過簡單的眼科檢查,有望在阿茲海默症或其他形式的癡呆症狀出現前長達20年,就能發現大腦健康惡化的早期警訊。

這項研究的靈感源自2022年針對小鼠的一項實驗。研究團隊發現,攜帶特定基因突變「MTHFR677C\>T」的小鼠,在僅六個月大時,其視網膜血管便呈現不尋常的扭曲、動脈變窄腫脹與分支減少**等異常狀況。值得注意的是,這種基因突變在人類中相當普遍,約有高達40%的人口帶有此基因。

傑克遜實驗室的神經科學家艾蓮娜.雷根(Alaina Reagan)博士指出,這並非巧合。她解釋,視網膜是中樞神經系統的延伸,與大腦共享相似的血管和神經結構。因此,視網膜被視為一個潛在的「大腦健康早期窗口」。雷根博士說:「大多數50歲以上的人每年都會做視力檢查,如果在檢查中發現這些特定的視網膜變化,這可能意味著大腦正在經歷不良的變化。」

研究團隊的另一項後續研究也進一步證實了這個論點。他們發現,帶有相同基因突變的小鼠,其大腦皮層的血管數量明顯減少,腦部血流量也出現不足現象,這直接驗證了視網膜血管異常與腦部健康之間的緊密關聯性。

目前,失智症的診斷主要依賴臨床症狀、認知功能評估以及昂貴的腦部影像學檢查。然而,一旦症狀顯現,通常代表大腦的神經細胞已遭受不可逆的損傷。因此,如何在病發前就進行早期預防與干預,一直是醫學界努力的目標。

專家認為,這項研究為眼科與神經醫學之間建立了一座全新的橋樑。雖然單一檢測無法完全斷定失智症的病因,但如果眼科醫師能在常規檢查中發現這些高風險跡象,便能立即將患者轉介給神經內科醫師,進行更深入的檢測,例如腦部核磁共振、正子斷層掃描(PET)或基因檢測等,從而爭取寶貴的治療黃金期。

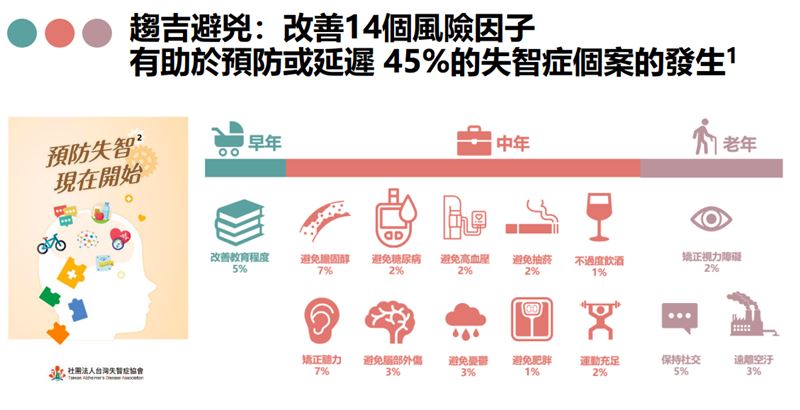

儘管動物模型提供了生物學機制的證據,但多位研究者與醫界專家提醒,從「動物發現」到「成為人類臨床篩檢工具」之間必然需跨越數個步驟:包括在人群中驗證影像指標的靈敏度與特異性、建立掃描與判讀的標準化流程、考慮年齡與共同危險因子(如高血壓、糖尿病)的干擾,以及評估是否有足夠的隨訪資料證明影像變化確實預示未來臨床失智。現階段研究團隊也強調單一檢測無法完整斷定病因,視網膜檢測應作為多項風險評估工具的一部分。

此外,MTHFR677C>T等遺傳變異在人群中的分布與其對疾病風險的真實影響仍有討論空間(不同族群與基因背景可能影響結果),因此臨床轉譯必須小心解讀,避免造成過度焦慮或誤判。

研究者樂見視網膜影像與人工智慧(AI)影像分析相結合的應用,期望未來能在視光中心或基層診所以非侵入的方式進行初篩,並把高風險個案導向神經科或專門中心做進一步評估與介入。若後續大型人群研究支持目前的發現,這項技術有潛力成為「常規視力檢查」的一部分,為失智症的早期預防與治療創造更多可能。