記者簡浩正/台北報導

43歲的小琳(化名)從小深受異位性皮膚炎困擾,皮膚經常紅腫、脫屑、潰爛,嚴重影響生活。為了「根治」,除了傳統的正規治療外,她坦言曾抱著「死馬當活馬醫」的心態嘗試過不少偏方,放血、喝油甚至算命改名,不僅病情未改善,反而帶來巨大的心理壓力與經濟負擔。皮膚科醫師提醒,異位性皮膚炎並非能「一次痊癒」,而是需要持續醫療與全方位照護的慢性疾病。

異位性皮膚炎是一種免疫系統失調引起的慢性疾病,反覆發作的乾癢、紅腫與皮膚出血和滲漏,讓許多病友長期在痛苦與無助中掙扎。

每年9月14日是世界異位性皮膚炎日,今(2025)年的國際主題訂為「Our Skin , Our Journey」(我們的肌膚,我們的旅程)。台灣異位性皮膚炎病友協會日前啟動全台異位性皮膚炎病友治療調查與滿意度分析,針對418位病友調查結果發現,雖然高達99.5%的病友都有使用正規治療,但仍有三分之一(34.7%)的人嘗試過「另類療法」,最大宗的為食療、中草藥,或是尋求民間信仰,包括捐棺、本命樹整理,其次則是是營養品、益生菌或精油等。

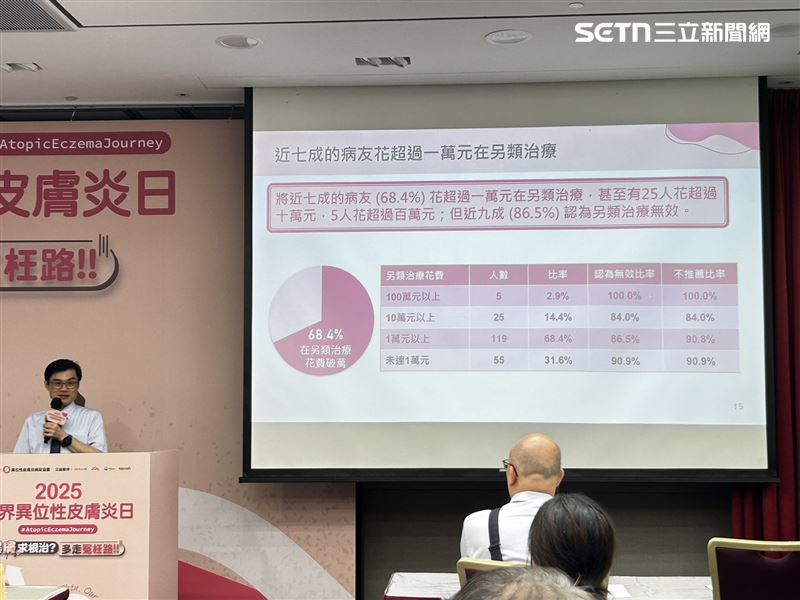

而這些另類療法,讓大部分病友都認為走了冤枉路,調查顯示近九成(86.2%)病友認為另類療法「無效」,有87.3%的病友更表示「不會推薦給他人」。儘管如此,仍有68.4%的病友花費超過一萬元在另類治療上,25人投入超過十萬元,甚至有5人花費破百萬元,但最後幾乎全數認為無效且不推薦。

台大醫院皮膚部主任、異位性皮膚炎病友協會名譽理事長朱家瑜指出,異膚是無法「根治」的,醫學上並不存在「一次治癒」的方法,治療的目標是長期控制與減少發作,「正規治療需要時間,但能真正改善病因,並逐步讓病情穩定。」部分病友會因「感受落差」誤以為西醫無效,進而尋求另類療法。但實際上,正規治療的滿意度遠高於偏方。

他說,上述調查反映了人情壓力的影響,調查顯示,有46.6%的病友因長輩建議,32.8%因親友介紹而嘗試偏方,代表「求根治」的社會氛圍,往往讓病友走上錯誤道路。調查也顯示,病友對病情嚴重度的主觀認定往往高於醫師的客觀評估。

朱家瑜說,調查指出,使用生物製劑、口服標靶藥物的病友滿意度可達八成,而另類療法僅約七成,甚至低於僅使用乳液與藥膏等基礎治療。病友應避免追求「一次根治」的迷思,更不要因為急於痊癒而投入大量金錢在偏方上,「錢花得越多,失望往往越大。」提醒病友,唯有持續接受正規治療,並耐心配合醫師,才能真正改善病況,減少急性發作。